Kolín gehört zu den bedeutendsten Königsstädten von Böhmen und liegt in Mittelböhmen, ca. 60 km östlich von Prag an der Elbe.

Geschichte

Obwohl die Gegend um Kolín bereits früher besiedelt war, gilt der böhmische König Ottokar II. Přemysl als offizieller Gründer der Stadt, die erstmals im Jahr 1261 schriftlich erwähnt wurde. Die Befestigung der Stadt wurde bereits von Ottokar II. in Auftrag gegeben und diente später auch als Vorbild für die Stadtmauern einiger anderer Städte. Ihr großer, rechteckiger Hauptplatz von dem fünf Straßen zu den Toren der Stadtmauern führten und das regelmäßige schachbrettartige Straßennetz gelten als ältester Beleg für ein rechteckiges Stadtkonzept in Böhmen.

Neben ihrer „verkehrstechnisch“ ausgezeichneten Lage sorgten auch die Silbervorkommen in der Nähe für den Wohlstand der Stadt. Dazu kamen zahlreiche Privilegien, die unter anderem von den Königen Karl IV. und Wenzel IV. der Stadt verliehen wurden. Kolín wurde zu einer der reichsten Städte im Königreich. 1421 – während der Hussitenkriege wurde das Dominikanerkloster von der Prager Armee niedergebrannt

1437 wurde anstelle des zerstörten Klosters eine Burg errichtet, die später in ein Schloss umgebaut wurde und schließlich auch eine Brauerei beherbergte.

1458 gelangte die Herrschaft an den böhmischen König Georg von Podiebrad, dessen Sohn sie 1472 erbte. 1475 kam der ungarische König Matthias Corvinus in ihren Besitz, der Kolín zu seinem böhmischen Stützpunkt ausbaute und hier bis 1477 ungarische Truppen stationierte. Danach fiel Kolín 1487 wieder an die Böhmische Krone.

Während des Dreißigjährigen Krieges wurde die Stadt fast zerstört, erlebte aber unter Josef II. eine neue Blütezeit. Seine Reformen führten zur Aufhebung aller fünf zur Herrschaft Kolín gehörenden Höfe und die Ländereien wurden aufgeteilt.

Zwischen 1705 und 1745 war die Herrschaft an das Erzstift Salzburg verpfändet.

1757 kam es wieder zu einer Schlacht bei Kolín, bei der die Österreicher die preußischen Truppen unter Friedrich dem Großen besiegen konnten.

Die industrielle Entwicklung der Stadt wurde durch den Bau der Eisenbahnlinien von Prag nach Olmütz 1845 weiter vorangetrieben, was der Stadt den Namen „tschechisches Manchester“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts eintrug. Bereits 1827 hatte der aus Wallern stammende Textilfabrikant Jacob Veith, der durch die Produktion von Pikeewaren sehr reich geworden war, die verbliebenen Güter der josephischen Reformen aufgekauft.

1870 wurde eine Zuckerfabrik gegründet und 1894 die 10,6 km lange schmalspurige Kolíner Rübenbahn errichtet. 1922 wurde die Zuckerfabrik geschlossen, 1966 die Rübenbahn stillgelegt und teilweise abgebaut.

Der Erste wie der Zweite Weltkrieg unterbrachen die positive Entwicklung der Stadt, wobei die Zwischenkriegszeit wieder für einen Aufschwung gesorgt hatte.

Sehenswürdigkeiten

Wer nach Kolín kommt, muss unbedingt zum Wahrzeichen der Stadt der Bartholomäus-Kirche, wobei es am Bartholomäushügel noch mehr zu sehen gibt. Danach unbedingt zum großen Marktplatz, dem Karlsplatz, spazieren und keinesfalls das jüdische Viertel vergessen, das an die große frühere Gemeinde in Kolín erinnert.

Die Kirche des Heiligen Bartholomäus

Das Wahrzeichen der Stadt steht am sogenannten Bartholomäushügel und wenn man die Größe der Kirche das erste Mal sieht, kann man sich gut die Bedeutung der Stadt zur Zeit ihrer Erbauung vorstellen. Die Dekanatskirche gilt als das bedeutendste und wertvollste historische Bauwerk der Stadt.

Wahrscheinlich stand an ihrem Platz vorher eine ältere Kirche, der Bau des Gotteshauses erfolgte auf Wunsch von König Ottokar II. und er begann um die Mitte des 13. Jahrhunderts, also kurz nach der Ernennung zur Königsstadt. Zwei Bauphasen sind bekannt: in den 1260er Jahren wurde ein frühgotischer Chor, der nicht erhalten blieb und die Umfassungsmauern des Kirchenschiffs errichtet. In den 1270 er Jahren folgte die zweite Bauphase, in der das Kirchenschiff sein Gewölbe erhielt, wobei der ursprüngliche Entwurf dazu, verändert wurde. Die Türme an der Westfassade wurden wahrscheinlich erst um 1300 fertiggestellt.

1343 brach in der Stadt ein großer Brand aus, der auch die Kirche stark beschädigte. Daraufhin betraute Kaiser Karl IV. den berühmten Architekten Peter Parler, der auch den Veitsdom in Prag verantwortlich zeichnete, mit der Restaurierung der Kirche. Von 1360 bis 1378 errichtete er den Domchor anstelle des ursprünglichen Presbyteriums. Die weiteren Umbauten dauerten bis zum Ende des 14. Jahrhunderts an.

1504 wurde der spätgotische Glockenturm von Baumeister Bartoš errichtet. 1733 erfolgte auf Anordnung des Dekans Antonín Formandl neben der Kirche der Bau des barocken Beinhauses, dessen Innenraum mit menschlichen Überresten geschmückt wurde und den Menschen an seine Sterblichkeit („Memento mori“) erinnern sollte.

1796 beschädigte erneut ein Brand die Kirche, die daraufhin erst Mitte des 19. Jahrhunderts auf Initiative des Kaplans und späteren Dekans von Kolín, Jan Svoboda, restauriert wurde.1878 gründete man einen „Verein zur Fertigstellung der Dekanantskirche in Kolín“, der die Restaurierung und den Wiederaufbau nach damaligen Vorstellungen der Denkmalspflege vorantrieb und Josef Mocker damit beauftragte, der das Projekt 1910 abschließen konnte.

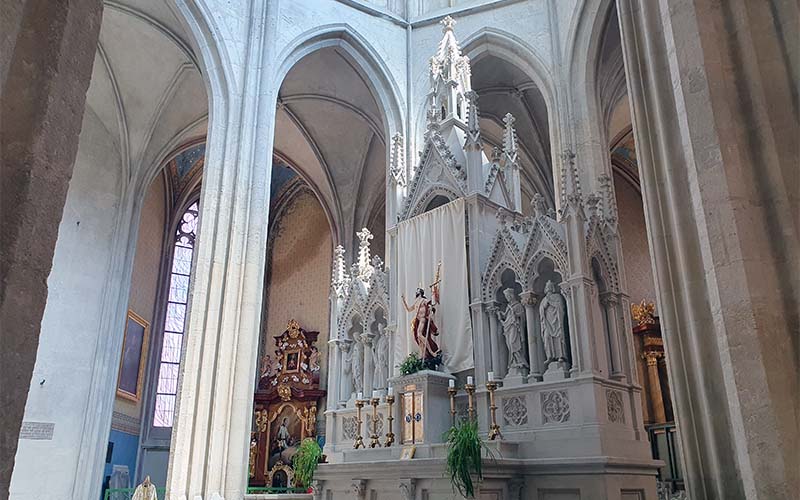

Das Gotteshaus beeindruckt nicht nur von außen mit seiner Größe, sondern vor allem im Inneren mit der großen Höhe des Kirchenschiffs. Dieses ist fast schlicht gehalten, doch gerade diese Schlichtheit verbunden mit dem Hochchor und den Kapellen um den Altarraum herum, fasziniert. Allein die Schönheit der Glasfenster hat mich schon gefesselt.

Ich bin staunend von einer Kapelle zur nächsten gewandert und hätte hier wahrscheinlich noch einige Zeit verbringen können. Es sind insgesamt sechs Kapellen, die in der Vergangenheit von den städtischen Zünften betreut wurden - die Mlynářská (die Müller) -, Sladovník (Mälzer)-, Řeznická (Fleischhauer)-, Šperlingovská (die Sperlingkapelle, benannt nach einer bedeutenden Patrizierfamilie)-, Svatojánská (Kapelle des Hl. Johannes)- und Svatováclavská (St. Wenzel)-Kapelle. Beeindruckend sind neben den wunderschönen hohen Fenstern auch die barocken Altäre, die in diesen Kapellen eingebunden sind. Es lohnt sich wirklich hier einige Zeit zu verweilen und sich alles genau anzusehen.

Erwähnenswert ist das zinnerne Taufbecken des Kuttenberger Künstlers Ondřej Ptáček, das ebenso wie die barocken Altäre der Heiligen Barbara und des Heiligen Kreuzes mit dem Skulpturenschmuck von Ignác Rohrbach, das Gemälde „Die Passion des Heiligen Bartholomäus“ von Petr Brandl aus de dem Jahr 1734, die spätbarocken Gemälde von Josef Kramolín und die Kreuzwegreliefs von František Bílek aus den Jahren 1910 bis 1913 zu den wertvollsten Kunstwerken im Inneren der Kirche gehören. Nicht zu vergessen das gotische Pastoforium (ein Behälter zur Aufbewahrung des Allerheiligsten) von Peter Parler aus der Zeit um 1370.

Der neugotische Hauptaltar, der sich fast bescheiden in die Gestaltung des Innenraums einfügt stammt von Schülern der Bildhauerschule aus Hořice aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Hätte mich jemand nach dessen Entstehungsjahr gefragt, hätte ich in weit in die Zeit der Gotik verwiesen. Unter dem Altarraum befindet sich eine Krypta, in der bedeutende Bürger in bemalten Särgen beigesetzt wurden. Die schon erwähnten Kreuzwegreliefs von František Bílek findet ihr an den Wänden der äußeren Seitenschiffe: 14 Kreuzwegstationen, die der Künstler von 1910 bis 1913 aus Eichenholz geschnitzt hat.

Wer mit offenen Augen durch die Kirche geht, wird auch die Büsten von Karl IV. und Peter Parler entdecken können. An der Nordwand der Kirche steht in lateinischer Sprache folgender Text (übersetzt): „Dieser Bau des Chores wurde am 20. Januar im Jahre des Herrn 1360 unter dem erlauchtesten Fürsten Karl, von Gottes Gnaden Kaiser von Rom und König von Böhmen, durch das Werk des Steinmetzmeisters Peter von Gmünd (=Peter Parler) begonnen.“

Die Kirche wurde 1945 von einem Bombentreffer schwer in Mitleidenschaft gezogen und erst 2020 konnten aller Reservierungsarbeiten abgeschlossen werden, sodass sie nun der Öffentlichkeit wieder zum Besuch zur Verfügung steht.

Der Besuch der Kirche, wie auch des Glockenturms und des Beinhauses ist nur im Rahmen einer Führung möglich. Die genauen Zeiten der Führungen und der Öffnungszeiten (die durch Hochzeiten oder Taufen, etc. eingeschränkt sein können) findet ihr aktuell auf der Website: https://www.bartolomejskenavrsi.cz/kdy-a-za-kolik

Deutsche Führungen waren bei meinem Besuch nicht möglich. Leider gibt es auch keine deutschen Unterlagen auf Papier, die man sonst während der tschechischen Führungen ausgehändigt bekommt, sondern nur eine englische Version. Wer aber mehr über die Kirche erfahren möchte, sollte sich den Ankauf eines kleinen Führers überlegen. Dieser ist auch in Deutsch erhältlich.

Die Karten für die Führungen erhaltet ihr an der Kasse des Regionalmuseums gegenüber der Kirche:

Regionalmuseum in Kolín / Červinkovský dům

280 02 Kolín, Brandlova 27

Tel.: +420 321 723 922

E-Mail:

https://www.bartolomejskenavrsi.cz

Der Glockenturm

Neben der Kirche ragt ein beeindruckender, spätgotischer Glockenturm, der 1504 von Baumeister Bartoš errichtet wurde in die Höhe, um die Glocken aus dem beschädigten Nordturm unterzubringen. Auch er wurde durch Brände Ende des 18. und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Mitleidenschaft gezogen, sodass er mehrmals renoviert werden musste. Das heutige Aussehen erhielt er 1872.

Im Untergeschoss des Turms befindet sich heute ein Lapidarium. Im Gewölberaum im Hochparterre richtete der Kolíner Dekan Jan Svoboda in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Bibliothek ein, die als erste der Stadt öffentlich zugänglich war. Heute kann man hier Wertgegenstände aus dem Besitz der römisch-katholischen Pfarrgemeinde sehen, früher waren hier wahrscheinlich wertvolle Gegenstände untergebracht.

Eine Besonderheit wies das oberste Stockwerk des Turms bis 1756 auf, in dem die Glocken kopfüber, d.h. mit dem Klöppel nach oben aufgehängt wurden. Von den sechs spätbarocken Glocken blieb nach den Requisitionen in den beiden Weltkriegen keine einzige erhalten.

An der Wand des Glockenturms befand sich früher ein Eisenring, an den während der Gottesdienste örtliche Übeltäter angebunden wurden, um sie dem Spott der Bevölkerung auszusetzen.

Heute hängen fünf Glocken im Turm, die in der Werkstatt von Rudolf Perner in Passau in den Jahren 2000 und 2014 hergestellt worden waren, und zwei kleinere Glocken aus den Jahren 1610 und 1730.

Im ersten Stock des Glockenturms sind zwei weitere Glocken aus dem 16. Jahrhundert ausgestellt, die aus anderen Kirchen der Stadt stammen.

Im obersten Stockwerk des Turms kann man die ehemalige Wohnung des Turmwächters sehen, die bis 1952 bewohnt war und von der aus man einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt und ihre Umgebung hat.

Das Beinhaus

Nach der Besichtigung der Kirche und des Turms sollte man auch noch dem Beinhaus einen Besuch abstatten. Da hier – wie auch in den anderen Beinhäusern in Tschechien – fotografieren verboten ist, um den Toten Respekt zu zollen, findet ihr davon keine Fotos hier.

Das Gebäude wurde 1733 nach dem Entwurf eines unbekannten Architekten aus dem Mauerwerk der Stadtbefestigung erbaut. Der Kolíner Dekan František Antonín Formandl gab den Auftrag zu einer vierseitigen Mittelkapelle mit vier halbzylindrischen Apsiden. Ursprünglich war der Mittelteil von einer Zwiebelkuppel mit Laterne gekrönt, doch nach Reparaturen 1849 wurde diese durch das heutige Dach ersetzt.

Durch die Gestaltung des Innenraumes im volkstümlichen Barockstil sollen die Besucher zum Nachdenken über die Vergänglichkeit ihres irdischen Lebens angehalten werden. Mir kommt es allerdings immer wieder ein wenig sehr spooky vor, diese Gedenkstätten zu besuchen. Es ist eben nicht jedermanns Sache, wenn aus menschlichen Knochen und Schädeln Skulpturen und Wände geformt bzw. ausgekleidet werden.

Das Gemälde auf der oberen Gewölbedecke zeigt jedenfalls den Erzengel Michael, der die Verstorbenen zum Jüngsten Gericht ruft.

Die Apsiden des Beinhauses sind vollständig mit Gebeinen aus den Gräbern des ehemaligen Friedhofs der Kirche gefüllt. Unter den Gewölben sind Symbole der Vergänglichkeit des irdischen Ruhms zu sehen: das Patriarchen- und Papstkreuz, der Bischofsstab, die Papsttiara, das Schwert und das Königszepter mit einem Apfel. Im Innenraum befindet sich auch der barocke Altar des Heiligen Kreuzes, an der Seite die trauernde Jungfrau Maria und der Heilige Johannes. Außerdem wurden vier Obelisken in den Ecken der Kapellen errichtet und rechts des Eingangs steht ein Skelett mit einer Sense (eine Allegorie des Todes). Dafür wurden auch die Gebeine eines Friedhofs aus der Vorstadt von Kutná Hora verwendet.

Zum Komplex am Bartholomäushügel zählt auch noch die Alte Pfarrschule.

Die Alte Pfarrschule

Es ist das älteste Schulgebäude der Stadt und seine Geschichte reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück, wo es auf dem Gelände des Stadtfriedhof ein Teil der Kirche war. Das ursprüngliche Gebäude war allerdings einem Brand zum Opfer gefallen, das heutige Haus stammt aus dem Jahr 1532. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts war hier eine Schule untergebracht, danach wurde es bis in 19. Jahrhundert mehrfach zu einem Wohngebäude umgebaut. 1908 erwarb die Stadt Kolín die ehemalige Schule und übergab sie 1939 dem örtlichen Museum, das es bis 2016 nutzte.

Nach einer umfassenden Rekonstruktion, die bis 2020 dauerte, ist nun eine moderne interaktive Ausstellung im Haus untergebracht, die sich der Geschichte und den berühmten Personen der Stadt widmet.

Der Gemeinde- oder Pfarrgarten

Nach all diesen Besuchen ist nun ein wenig Pause angesagt. Oder? Am besten man geht nun in den Gemeindegarten hinter der Kirche, setzt sich auf eines der Bankerl und genießt die Ruhe und den – hoffentlich noch – duftenden Kräuter- und Rosengarten.

Die heutigen Gärten liegen zwischen den zwei Mauerstreifen der ehemaligen mittelalterlichen Stadtbefestigung aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Der Parkán – so der Name – diente bei kriegerischen Auseinandersetzungen den Verteidigern und der Lagerung von militärischer Ausrüstung, in Friedenszeiten war hier ein Obstgarten. Der Abschnitt hinter der Kirche wurde in der Vergangenheit als Pfarrgarten genutzt.

Ab dem 17. Jahrhundert hatte die Stadtbefestigung ihre Bedeutung verloren, da sie nicht der weiterentwickelten Militärtechnologie standhalten konnte. Die Mauern wurden baufällig und verfielen zusehends, nach und nach wurden verschiedene Wohn- und Wirtschaftsgebäude angebaut, ab dem 18. Jahrhundert begann man dann Teile der Befestigung abzureißen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Fläche, die wahrscheinlich bereits seit dem späten Mittelalter als Pfarrgarten benutzt worden war, von Dekan Jan Svoboda renoviert. Es entstanden Terrassen in der Nähe der Hauptmauer sowie ein Pavillon und ein Gewächshaus.

Der Garten umfasst auch den Stadtfriedhof, der hier ab dem 13. Jahrhundert genutzt wurde und an dessen Existenz noch das barocke Beinhaus erinnert, das wir vorhin besucht haben. Ende des 18. Jahrhunderts verbot Kaiser Josef II. allerdings Bestattungen innerhalb der Städte und obwohl unter den Pflastersteinen noch die Gräber vieler Generationen der Kolíner Einwohner erhalten sind, wurden die Grabsteine zu Beginn des 19. Jahrhunderts entfernt und 1820 die hohe Friedhofsmauer abgerissen.

Trotzdem nutzen wir hier die friedliche Atmosphäre für ein wenig Entspannung und Rast. Nach dem Besuch im Beinhaus kann man hier – auf dem ehemaligen Friedhof – inmitten blühender und duftender Kräuter und Rosen über seine eigene Endlichkeit nachdenken, bevor wir uns auf den Weg zum Karlsplatz machen …

Der Hauptplatz

Der große rechteckige Platz mit einer Fläche von fast einem Hektar war in der Vergangenheit wie auch heute das Zentrum der Stadt und gilt als ältester Beleg für ein rechteckiges Stadtkonzept in Böhmen. Seine Form wurde bereits bei der Gründung der Stadt in der Mitte des 13. Jahrhunderts mit einem Netz aus fünf Hauptstraßen angelegt, die von den Ecken und vom Zentrum der Südseite ausgingen und zu den Stadttoren führten. Hier wurden die verschiedenen Märkte abgehalten, aber auch religiöse und weltliche Feste gefeiert. Allerdings lagerten hier auch häufig in- und ausländische Armeen, die durch Kolín zogen.

Die Fundamente der meisten Stadthäuser stammen aus dem 3. Viertel des 13. Jahrhunderts, wobei als das bedeutendste das Haus Nr. 27 aus der Zeit von 1250 bis zur 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts gilt.

In der Mitte des Platzes steht ein neoklassizistischer Brunnen, der 1870 an Stelle eines älteren errichtet wurde und in dessen Rand zwei gusseiserne Kartuschen mit dem Stadtwappen eingelassen sind.

Die barocke Mariensäule steht in der Nähe des Brunnens. Sie stammt aus dem Jahr 1682 und wurde aus Dankbarkeit für das Ende der Pestepidemie errichtet, die 1680 Kolín heimsuchte und 826 Menschenleben forderte. Die Säule wird mit der Statue der Unbefleckten Empfängnis gekrönt, 1763 errichtete man um die Säule eine Balustrade mit den Statuen des Heiligen Gotthard, Florian, Johannes und Paulus um für das Ende des Siebenjährigen Krieges zu danken.

1989 wurde das historische Stadtzentrum zum städtischen Denkmalreservat erklärt.

Das Jüdische Leben in Kolín

Bereits Anfang des 14. Jahrhunderts werden jüdische Siedlungen in der Gegend erwähnt, einige Jahrzehnte später spricht man von einer jüdischen Gemeinde und ab Ende des 14. Jahrhunderts gibt es Berichte über das jüdische Ghetto. Die jüdische Gemeinde von Kolín gilt als eine der bedeutendsten im Land, die ihren Höhepunkt um 1854 erreichte. Damals lebten ca. 1700 Menschen hier, danach sank die Einwohnerzahl wieder.

Während der nationalsozialistischen Zeit wurden die meisten jüdischen Bewohner, etwa 500 Personen in Konzentrationslager deportiert. Kaum einer überlebte oder kam zurück. Nach 1945 gab es Bemühungen vom langjährigen Rabbiner der Stadt, Richard Feder, wieder eine Gemeinde zu errichten, doch er scheiterte. In den 1950er Jahren löste sich die Gemeinde wieder auf.

Dennoch finden sich bis heute viele Spuren und Sehenswürdigkeiten, die auf die jüdische Bevölkerung hinweisen. So kann man noch im jüdischen Viertel, das sich zwischen dem Hauptplatz und der Stadtbefestigung im Westen der Stadt befand, auch heute noch zahlreiche Häuser sehen.

Die ehemalige Synagoge und die Jüdischen Friedhöfe

Inmitten des ehemaligen Ghettos stand die Synagoge, in der bis 1955 Gottesdienste abgehalten wurden und die nun in ein nationales Kulturdenkmal umgewandelt wurde. Die Synagoge wurde bereits vor 1422 urkundlich erwähnt. 1696 wurde sie im frühbarocken Stil umgebaut, der heute noch erhalten ist, 1815 wurde das Gebäude bis in an die Stadtbefestigung erweitert, 1844-1846 wurde eine neue jüdische Schule errichtet und mit der Synagoge verbunden. Im Innenraum kann man noch die frühbarocken Stuckverzierungen und ein Tabernakel vom Ende des 17. Jahrhunderts sehen.

Außerdem kann man noch den Alten und den Neuen Jüdischen Friedhof besuchen. Am Alten Jüdischen Friedhof fanden bis 1887 Begräbnisse statt, seine Anfänge kann man ins 15. Jahrhundert datieren. Er umfasst 2600 teilweise sehr alte und bedeutende Grabsteine. Er gilt als der zweitgrößte und zweitälteste jüdische Friedhof in Böhmen.

Etwa in der Mitte des ansteigenden Geländes befinden sich die Gräber der wichtigsten Vertreter der jüdischen Gemeinde von Kolín vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, darunter der wohl bekannteste Grabstein, der die letzte Ruhestätte von Bezalels, dem Sohn des berühmten Prager Rabbiners Jehuda Löw kennzeichnet.

Danach wurde der neue Friedhof als Ersatz im Viertel Zuálabí rechts der Elbe angelegt. Neben den mehreren hundert Grabsteinen kann man hier auch ein Holocaust-Denkmal sehen, das an die Opfer der Shoa erinnert. An der Mauer, die den Friedhof umgibt, liegen auf der linken Seite die Gräber von Klára und Filip Kafka, Verwandte des Schriftstellers Franz Kafka. Weitere bedeutende Persönlichkeiten, die hier ihre letzte Ruhe fanden, stammen aus Unernehmerfamilien wie Feldmann, Gugenheimer oder Petschk. Auch die Opernsängerin Bedřiška REichnerová liegt hier begraben.

Im Informationszentrum der Stadt könnt ihr eine Führung durch die Synagoge, wie auch durch die Friedhöfe buchen. Man kann die Friedhöfe aber auch alleine besuchen. Gegen eine Kaution von 100 tschechischen Kronen erhält man im Informationszentrum der Stadt Kolín (Na Hradbách 157) oder im Touristeninformationszentrum in der Kalovo náměstí 8 den Schlüssel zu den Friedhöfen.

Weitere Informationen über die Website: https://www.kolinzije.cz/

Stadtinformationszentrum

280 02 Kolín, Na Hradbách 157

Tel: +420 774 138 197 oder +420 321 712 021

Email:

https://www.kolinzije.cz/

Der Besuch erfolgte im Rahmen einer Pressereise auf Einladung von Czech Tourism Wien

Weitere Fotos über Kolín findet ihr hier: Fotoalbum Kolín

Restauranttipp: Kolín – Naivní Restaurant

Wer gerne mit dem Rad unterwegs ist kann ein Stück auf den Elbe-Radweg unterwegs sein: Ein kleines Stück am Elbe-Radweg

Für einen Ausflug, eine Kur oder ein Wellnesswochenende bietet sich Poděbrady an